人工智能(Artificial Intelligence, AI)的發展為人們改善生活創造了巨大條件,在大學內又可怎樣應用?范滿森(人工智能:系統與科技一年級)提出運用擴張實景(Augmented Reality, AR)技術,增強師生校園生活體驗,其提案「超現實校園」更成為今年學院宋常康創意獎唯一得主。

問:你為何想到以AR技術構思獲獎計劃「超現實校園」?靈感源自何處?

短短十年間,智能手機已成為我們必備的隨身物品,然而科技發展一日千里,放眼未來,智能手機會否被取代呢?近年來,AR技術發展迅速,Meta、谷歌等科技巨頭先後推出自己的AR眼鏡,這項技術已展現取代智能手機,成為下一代主流終端設備的潛力。相較於智能手機及虛擬實境(Virtual Reality, VR)而言,AR能夠在不中斷現實互動的前提下,通過疊加虛擬數碼資訊,輔助我們的日常生活。另外,我發現校園目前缺乏先進的數碼化設施及服務,故我決定在計劃中選用AR技術來數碼化校園,讓同學和職員能夠藉數碼化服務,獲得更好的校園生活體驗,而AR可以更新的特性,亦確保了數碼化的可持續性。

問:你的計劃涵蓋哪些校務範疇?你的最終目標是甚麼?

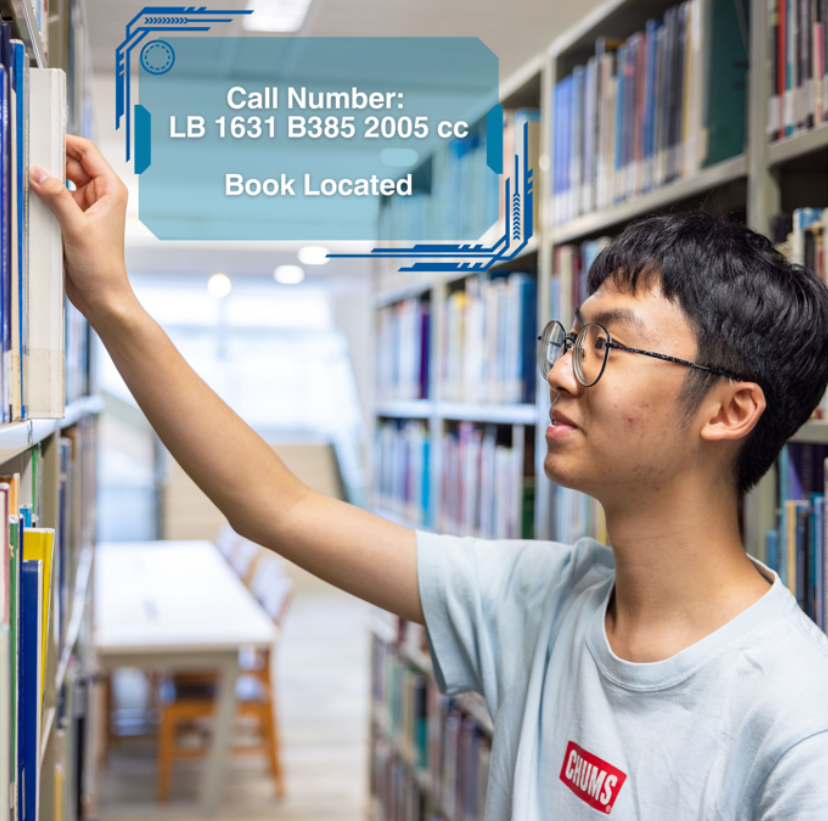

「超現實校園」將AR技術運用在導航、輔導、宣傳、裝飾以及導賞五大範疇,旨在活化校園建築、提升同學校園生活體驗,以及向大眾更好地宣傳崇基。導航系統方面,系統通過AR投影為同學提供虛擬路線指示,讓同學更快到達校內目標地點。系統更將AR導航引入圖書館,透過超寬頻(UWB)技術鎖定目標書籍,大幅減少同學尋找書籍的時間,可望提高研究效率。宣傳系統則重新定義活動宣傳,通過AR技術,學生團體能隨時將多媒體內容投影至校園每個角落,提高傳播效率和吸引力。至於校園裝飾系統,則在保留歷史建築原貌的前提下,通過AR於建築物外牆投影裝飾,可美化校園環境及增添節日氣氛。最後,校園導賞系統讓訪客隨時通過嵌入大型語言模型(LLM)的虛擬導賞員,深入了解學院的歷史文化。

范同學的提議包括通過超寬頻(UWB)技術鎖定目標書籍,大幅減少尋找書籍的時間。

問:留意到你的計劃中包含AR心理輔導服務,是甚麼促使你加入這項構想?

大學生的心理狀況一直令人憂心。有研究發現,香港大部分受抑鬱困擾的大學生都不願意尋求專業協助。這種抗拒求助的現象,正是我構想「AR心理輔導服務」的起點。傳統輔導方式對部分同學而言,可能過於嚴肅,而AR心理輔導系統,則能提供更輕鬆自在的對話氣氛。無論用戶有何需要,都能隨時與可愛動物形象的輔導員傾談或互動,而大型語言模型以及AR技術則能使虛擬輔導員的表現更像真人。對話時,系統會以人工智能分析,並在結束後告知用戶其個人心理狀況,鼓勵有需要同學尋求專業人士協助。

范同學設計了一款動物充當虛擬輔導員,目標是初步評估同學心理狀況,鼓勵有需要同學尋求專業協助。

問:身為人工智能課程的學生,你對人類加強應用AI有甚麼看法?我們該如何提防過度依賴AI的問題?

長遠來看,我相信人工智能的大規模應用是利大於弊。人工智能的巨大潛力,目前尚未被應用於我們的生活當中。但我們也須明白,AI確實為雙面刃,若果使用不當,會產生不可忽視的負面影響。因此在不同領域,我們都要審慎地使用AI,評估其對持份者的影響。我們必須明白,AI只是一種工具,永遠不能取代人類作出思考及判斷,特別是使用生成式AI(Generative AI)時,更應時刻保持批判思考,並養成小心檢視內容的習慣。最重要的是,我們必須負責任地教育新一代,培養他們的資訊素養,避免因過分倚賴生成式AI,喪失獨立思考及分辨真偽的能力。