河南通常被視為華夏文明的發源地與許多朝代的政治中心,而在現代化的進程中,由於人口眾多而經濟發展遲緩,它逐漸成為許多人刻板印象中欠發達的代名詞。環境、制度與時間的變化在河南的城市和村莊留下了怎樣的視覺印記,又怎麼影響了當地生活的人?得到崇基「圓夢計劃」資助,兩位應屆畢業同學裴瑜(社會學系)和馬樂馳(建築學院)到河南作實地記錄,並在今年暑假以攝影展「中原—在場想象」展示他們的成果。

P | 裴瑜 M | 馬樂馳

問:兩位並非在河南長大,為何會對當地感興趣?

P:我跟馬樂馳在大學一年級於學生團體中認識,但想到一起舉辦這個展覽,主要因為我父母和他媽媽都是河南人,像是我們之間的無形聯繫。我的父母年輕時已遷出河南,我自小也在上海長大,只有過年時才會隨父母回鄉省親,但隨着村中長輩離世,我高中以後未再到河南。

我父親總說他和我都是河南人,並會通過一些「歷史記憶」,例如定都河南的皇帝、歷朝裴姓宰相等,來強調當河南人的光榮。然而我不曾在河南生活,就連河南鄉親也把我稱作「上海的小女孩」,所以我小時候對父親這種態度是很抗拒的。再訪河南的本意,是記錄鄉村景象,順道了解父親的記憶,只是一路走來體驗深刻,也啟發了這個展覽。

M:跟裴瑜父親不同,我媽媽在河南的城市長大,學校畢業後在西安工作和結婚。我自小在西安成長,平日往來的也是陝西親戚,所以河南對我而言確實陌生。

現時我住在深圳,但要說身份認同,我想還是陝西人、西安人吧,只是我感覺身份也是一種流動的概念,如同說話的口音,是可以轉變的。真要說這次為何走訪河南,我想還是有母親的影響,像是回鄉,但要說河南是故鄉,關係又似乎「隱秘」了些。

問:你們如何計劃取材工作?

P: 我們去年是分頭行動的。我先到南陽與父親會合,然後駕車前往他的老家洛陽偃師。我其中一個拍攝重點是父親的記憶,因此我着力探索他的成長軌跡,比如他小時候遊玩的山,他讀書的小學和中學等。期間我會跟當地人交流,獲得更具個人視角的河南歷史。有時候看到某個地方有意思,也會下車去走一趟。

我是在去年夏天和今年春節前往河南。其實我和馬樂馳對河南並不了解,很多時候都是先走走,再留意吸引自己目光的事物,展覽主題也是在拍攝過程中浮現的。

M:我則從西安出發,首先前往母親老家新鄉,然後到輝縣的農村,再來是鄭州。我發現鄭州「爛尾樓」很多,因此它成為我其中一個拍攝目標,此外也拍攝了出發前約好要拍的東西,例如工廠和教堂。後來裴瑜跟我說她拍攝了很多廢墟,因此我也刻意拍攝一些建築遺址。

問:能否簡介一下展覽的佈局和主題?

P:第一部分以「空」為主題。一般印象中的過年,應該是熱熱鬧鬧的,然而在河南並非如此—當地年輕人不再回來,不少老人也被接到城裡或縣裡的樓房;留在村裡的孩子不多,因為農村教育資源匱乏。

我們想表達多重「空」的含義。最簡單是景觀或設施上的空,如空房子和廢墟,又或延綿圍牆上突然空掉的廣告板。然後是秩序的空,如只剩大樹的無人庭院、村內廣場僅兩個孩子在玩等,讓人不禁想到:如果當地更多老人離世,它的未來會怎樣?應當有人之處,只餘非人物件,這種失落的空反映了人們遷移的過程。

M:第二部分與「信仰」有關,以表現在「空」的大環境下,當地人的精神寄託。照片中有道教的火神廟,內中除了神像,也有毛澤東像,切合學者對河南毛澤東信仰的研究;也有一所農村天主教堂,那是一座紅磚建成的歌德式建築,與周邊環境格格不入,但到來的人,卻神奇地在無人主持之下,完成他們的彌撒流程。

還有一位老農,他在家門陳列奇形怪狀的石頭。細問之下,他是出於愛好才在太行山裡收集「奇石」,故我也駕車進太行山拍攝,以解釋石頭的來源,並表現人與自然的互動。這些照片能展現人們在功利以外的精神追求。

問:你們希望借展覽表達甚麼信息?

P:其中一個我想傳達的是女性主義觀點。我的父輩能對帝王將相如數家珍,卻無法記住家中女性長輩的名字。其實女性長輩們往往為了家中兄弟放棄上學,一生無法走出村子,但男性長輩往往無視這種失落,甚至要求她們「勿夾帶情緒」。我特意展出數張照片,相中人全是女性長輩,並寫下相關故事,希望她們的付出和心聲,能夠被正視和聆聽。

M:以前對河南的印象是比較刻板、流於整體性的描述,比如人口大省,又或河南人貧窮、素質低等「地域黑」說法。但走訪當地後,感覺像是用放大鏡去看事物,發現了很多細節。從我自己的學科出發,若要研究一個建築物,我們需要知道它因何而建,這個原因往往反映人們的信仰和生活方式。我認為了解一處地方也當這樣,從物質出發而及精神。

_size%20reduced.jpg)

_size%20reduced.jpg)

_size%20reduced.jpg)

_size%20reduced.jpg)

_size%20reduced.jpg)

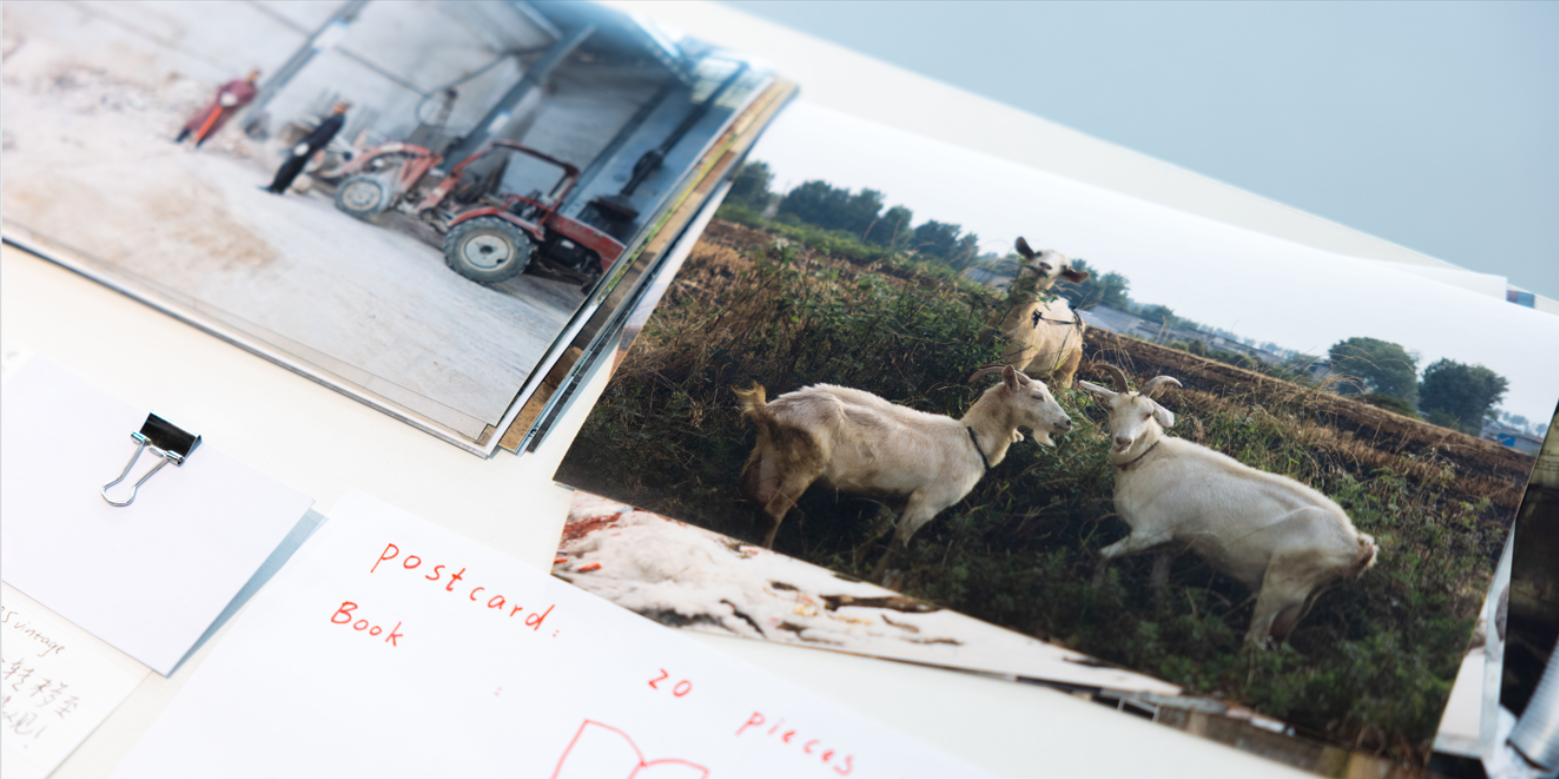

裴瑜和馬樂馳嘗試以不同材質,拼接他們鏡頭下的各種河南片段和故事。